La convergenza tra dispositivi mobili e grandi schermi domestici è ormai una necessità consolidata. Che si tratti di visualizzare foto, video, presentazioni di lavoro o semplicemente godersi un film in streaming da piattaforme come Netflix o YouTube, l’esigenza di collegare lo smartphone al televisore è all’ordine del giorno. Questa operazione non solo garantisce una qualità audiovisiva superiore, ma trasforma il telefono in un vero e proprio centro di controllo multimediale, permettendo persino di gestire il volume e i canali tramite app dedicate. Esistono diverse strade per ottenere questo risultato, spaziando dalle soluzioni wireless fino all’affidabilità del cavo fisico, un ambito che nasconde però retroscena tecnici inaspettati legati all’alimentazione.

L’era della connessione senza fili

Per chi predilige l’assenza di ingombri fisici, la tecnologia wireless offre strumenti immediati. Il “Mirroring”, supportato da molte Smart TV di nuova generazione, consente di proiettare l’intero schermo del cellulare sul televisore. La procedura richiede che entrambi i dispositivi siano agganciati alla medesima rete Wi-Fi: attivando l’opzione “Proiezione schermo” o voci simili dalle impostazioni dello smartphone, è possibile stabilire il collegamento in pochi istanti. Un’alternativa molto diffusa è rappresentata da Chromecast, il dispositivo di Google che, una volta configurato tramite l’app Google Home, permette la trasmissione di contenuti multimediali specifici mantenendo il telefono libero per altre attività, fungendo da ponte tra il piccolo e il grande schermo.

Il fascino intramontabile del cavo HDMI e MHL

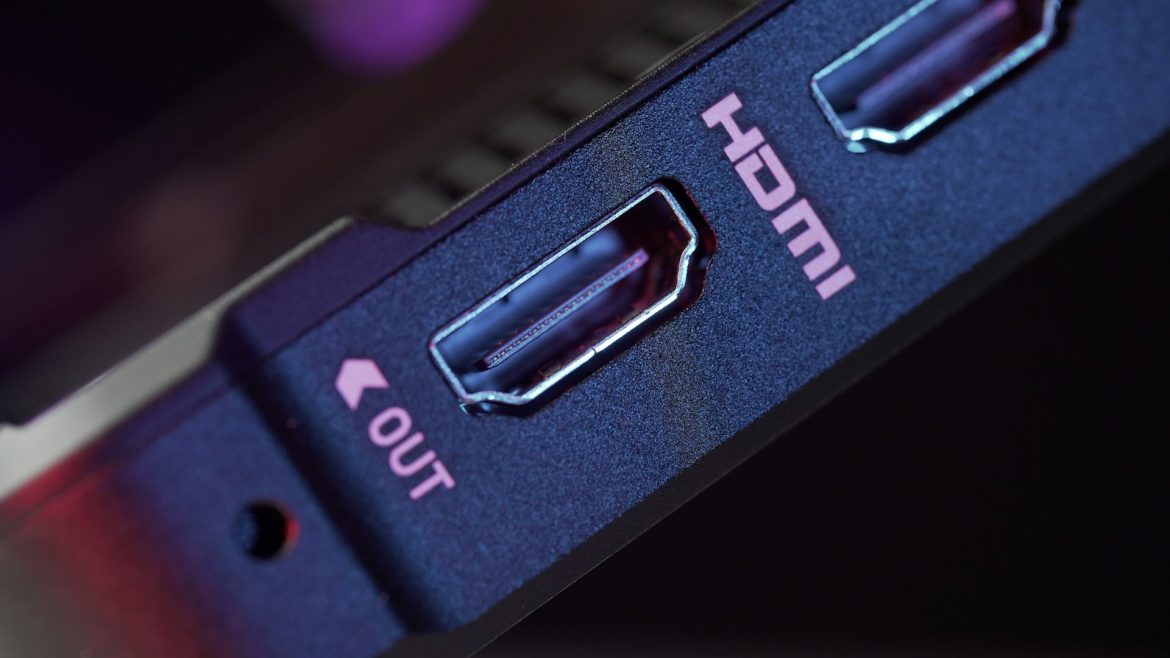

Nonostante la comodità del Wi-Fi, la connessione cablata rimane una garanzia di stabilità, utile soprattutto per il gaming o per presentazioni professionali dove la latenza deve essere minima. Per procedere, è fondamentale verificare la compatibilità delle porte. Solitamente si utilizza un cavo HDMI o la tecnologia MHL (Mobile High-Definition Link). Se il televisore dispone di ingressi liberi – indicati come HDMI1, HDMI2, eccetera – e lo smartphone supporta l’uscita video (spesso tramite USB-C o adattatori dedicati), il collegamento è fisico e diretto.

È buona norma effettuare i collegamenti a dispositivi spenti per evitare sbalzi di tensione. Una volta connessi i capi del cavo, basta selezionare con il telecomando la sorgente corrispondente (input) e assicurarsi che l’uscita video del telefono sia attiva. Tuttavia, la questione si complica con alcuni modelli recenti, come diversi Samsung, che richiedono adattatori specifici non universali. Nel caso dei cavi MHL, è spesso necessario collegare anche un’alimentazione USB esterna per sostenere la trasmissione del segnale, un dettaglio che introduce un tema tecnico più ampio e controverso.

La promessa infranta dell’HDMI Cable Power

Proprio nell’ambito dell’alimentazione dei cavi, il consorzio HDMI aveva tentato una rivoluzione con l’introduzione dell’HDMI Cable Power nella specifica 2.1b. Sulla carta, questa funzionalità avrebbe dovuto trasformare il settore, permettendo ai dispositivi sorgente di erogare fino a 300mA a 5V direttamente attraverso il connettore HDMI. L’obiettivo era chiaro: fornire un metodo standardizzato per alimentare i cavi attivi – quelli che utilizzano equalizzazione o motori ottici per lunghe distanze – eliminando la necessità di alimentatori esterni o cavi USB aggiuntivi, semplificando così installazioni come quelle descritte per gli smartphone. Eppure, a distanza di anni, questa specifica è rimasta lettera morta, oscurata dalle funzionalità più blasonate come le risoluzioni 8K e 10K.

Un tempismo imperfetto

Uno dei motivi principali del fallimento di questa tecnologia risiede nel tempismo. Quando l’HDMI Cable Power è stato presentato, l’ecosistema HDMI 2.1 era già in fase avanzata. I produttori avevano speso anni a progettare e validare hardware basato sulle specifiche precedenti e l’industria aveva già consolidato metodi alternativi per alimentare i cavi attivi, come i connettori alimentati via USB. Integrare il Cable Power avrebbe comportato la riprogettazione delle schede madri e la modifica dei processi di certificazione per una funzione che, all’atto pratico, non era percepita come urgente.

Il circolo vizioso dell’adozione facoltativa

A peggiorare la situazione ha contribuito la natura opzionale della specifica. Non essendo obbligatoria, la maggior parte dei produttori di dispositivi sorgente ha scelto di non implementarla. Di riflesso, i produttori di cavi non hanno trovato motivazioni valide per investire in prodotti che pochissime sorgenti avrebbero supportato. Si è creato il classico scenario del “cane che si morde la coda”: senza sorgenti alimentate non si producono cavi, e senza cavi non c’è incentivo a produrre sorgenti compatibili. In assenza di uno sforzo coordinato per imporre lo standard, l’ecosistema non ha mai preso forma.

Silenzio mediatico e incertezze normative

Inoltre, l’HDMI Cable Power non ha goduto di alcuna spinta promozionale significativa. A differenza di funzioni di alto profilo come l’eARC o l’HDR Dinamico, questa caratteristica non ha ricevuto attenzione marketing né etichette di certificazione riconoscibili per i consumatori. A ciò si sono aggiunti i ritardi nella definizione delle specifiche di test (CTS). Senza un processo di verifica approvato e chiaro, i produttori si sono trovati di fronte a un’incertezza normativa sufficiente a scoraggiare qualsiasi implementazione precoce in un settore rigidamente regolamentato come quello dell’HDMI.

Oggi, il risultato è che la maggior parte dei sistemi di cavi attivi continua ad affidarsi a metodi di alimentazione proprietari o esterni, mantenendo vive proprio quelle complessità che il Cable Power avrebbe dovuto eliminare. Per l’utente finale e per i tecnici, questo significa che i prodotti HDMI attivi continueranno a essere prodotti con elevate richieste di corrente e potenziali rischi di interoperabilità, lasciando un’ottima idea tecnica confinata nel limbo delle occasioni mancate.